親愛的A:

是在你離開之後,我,才開始走進你最愛的。

「島本荒蕪,最初最初有人居住……。」晉時為了躲避戰禍而移居這海島,從此,島的開發史與戰爭正相關。明朝來了中國海盜、日本倭寇,一再登臨這島騷擾。直至伐木煮鹽、造船,把島屠得光禿的鄭成功。

就在我們隔壁村,鄭氏揮劍指地,命兵挖掘而成的那口國姓井。從此大旱不枯,經年不竭的成了我們島上年代最久遠的古蹟。

但,他們,全都把這島當成是踏腳石。

以貧瘠沙地上長出的旱地紅高粱作為原料,使用硬桿子的小麥作為酒麴,取堅硬如鐵的花崗岩層中所流出的寶月古泉來製酒,儲放在當初禦敵於地底下的戰備坑道,醞釀出如此堅不可摧、深不可測的剛強、香醇與濃烈。

一開瓶就沁出的醇厚氣息,經由舌尖滑到舌根的甜度,以及──泛在喉頭的那股辛辣,還有,經由長時間封存浸潤所產生的濃郁香氣。對我而言,這些元素的拼湊與總和,就等同於是──你。

清末民初,常有盜匪登島劫掠,島民苦不堪言。民國之後,金門淪為日本統治,再一次迫使島民遠走他鄉。民國三十八年後,國共內戰方熾,成為反共要地──古寧頭戰役、九三砲戰、八二三砲戰,接續其後的是長達五十年的戰地政務與軍管時期。

後來,你老愛戲謔地說:我們,其實都是海盜的後裔──強橫、剛硬,也絕不輕言放棄。

「抱歉噢,昨傍晚想說休息一下結果睡到現在。」早上七點半,我還沒醒,你的訊息已經躺在我的手機螢幕裡,沒有預期。

我只是在想,你永遠不會知道我這樣的沉默是為了什麼。我只是在想,或許是我的太貪心,所以才會想要什麼都握在手中。這其中當然也包括你。

如果能常常看見你多好。我就不至於卡在語音留言的第三分零七秒。我們相隔了十餘年才出生。就像現在,我在這裡,而,你在那裡。

也許走到了某個地步或階段之後,每一次都是腎上腺素直衝得太快而我們也不去阻止。我們的關係,就像加了熱會凝固的蛋料理一樣,再也不會有別種可能。差別只在於到底是用水煮或微波的罷。

只是,一直到現在,我都對別人說。那些,是天堂一般的日子噢。但我也說過了,總該學著若無其事的自我治癒。要不這麼歇斯底里的對著一個人啊,到底該怎麼辦才行?

後來,以及未來……,甚麼時候我們才是屬於我們自己?

揚著開發的大旗,財團進擊,全島BOT;戰時從未失守,砲彈擊不沉的我們島,戰後卻直接陷於財團的銀彈競購。而,對於我的疑問,你的答案等同於沒有回答。你說還得等著,等著島民甚麼時候不再自願被奴化。

所以,你才說:「高粱,是大男人的酒,喝的是寂寞。」

「啊,是嗎?」太醇厚了。

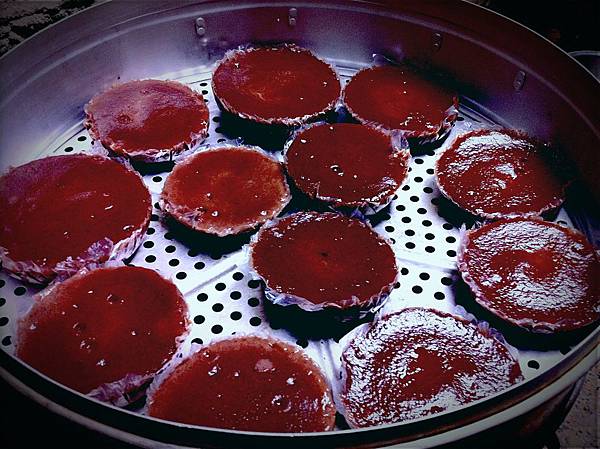

忍不住懷念起馬路上厚鋪一層的赭紅色碎高粱穀粒,以及發酵過後的濃重酒糟氣息。最後得到的會是勁醇濃冽的灼熱透亮酒液。講年份,有欲擒故縱的後勁。也難怪會令人心跳加速的臉紅。

作醮那天,你帶著大夥兒去了你從小生長的地方。那是位在島的最東端,一個靠海、風極大的小村莊。你的阿嬤還住在村裏。當阿嬤從後落慢步走出來時,臉上盡是和煦的笑意。

然後,你領在前,帶著大夥走向兒時玩耍的沙灘與瞭望亭。海風吹得外套飽滿鼓脹,襯衫則是不斷發出啪啪啪的拍擊聲響。你還在走,儘管腳底滿是沙,你還帶著我們往前走。循著你的手指向──「我們的前方是烈嶼,左側則是廈門。」

想念海或想念你的時候,我又再一次去了南石滬公園,以及那個在村尾嵌了一座人工湖的靠海的村莊。那裡有最美的日出日沒,那裡有最美的潮起潮落,還有最動聽也最刺激的海盜傳說,在穿過那一整排粉紅扶桑夾道之後.....。

湖的一頭依著花崗岩壁,遠望另一頭隔著海的就是廈門了。我就坐在水泥石灰砌成的短階梯上,除了光燦燦的對岸燈火,一抬頭就是滿天的星子亮。還有浪花,幾幾乎乎近得就能夠拍打在腿肚上。而且,海風好涼。

而上一次坐在岩岸邊的我們,已經隔了多久以前?

能不愛嗎?我有多想念那樣的晚上。我想念把腿晃啊晃,說啊笑的幾乎讓人以為永遠都不會天亮。

作者/林靈

原文刊載於《幼獅文藝》718期 2013-10月號